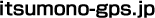

2024年1月1日に施行された認知症基本法をご存じでしょうか?認知症基本法は正確には『共生社会の実現を推進するための認知症基本法』と言います。

この法律は、認知症と共に生きる人々を支え、誰もが安心して暮らせる共生社会を目指すというもので、認知症の予防から共生、さらには研究開発まで、幅広い分野での取り組みを国や自治体に「義務付け」ています。この法律の施行は、認知症を個人の問題ではなく、社会全体で支えるべき課題として捉える大きな一歩となりました。

以前にお話した新オレンジプランは厚生労働省の施策になりますが、認知症基本法は法律になりますので、法的拘束力を持ち、長期的に社会全体を変えていく「大枠」として捉えてられています。

厚生労働省の共生社会の実現を推進するための認知症基本法の概要(PDF)はこちら>

認知症基本法が目指すもの

認知症基本法では、「共生」と「予防」の2つの柱を掲げています。

「共生」とは、認知症になっても自分らしく、希望を持って暮らせる社会の実現を目指すというものです。具体的には、地域での見守り体制の強化、医療・介護サービスの連携、そして当事者や家族への支援などが挙げられています。

「予防」とは、認知症の発症を遅らせ、進行を抑制するための取り組みです。これは、健康寿命の延伸にも繋がる重要な視点です。

認知症基本法の基本施策

認知症基本法では以下の8つをの基本施策としています。

1.【認知症の人に関する国民の理解の増進等】

国民が共生社会の実現の推進のために必要な認知症に関する正しい知識及び認知症の人に関する正しい理解を深められるようにする施策

2.【認知症の人の生活におけるバリアフリー化の推進】

認知症の人が自立して、かつ、安心して他の人々と共に暮らすことのできる安全な地域作りの推進のための施策・認知症の人が自立した日常生活・社会生活を営むことができるようにするための施策

3.【認知症の人の社会参加の機会の確保等】

認知症の人が生きがいや希望を持って暮らすことができるようにするための施策・若年性認知症の人(65歳未満で認知症となった者)その他の認知症の人の意欲及び能力に応じた雇用の継続、円滑な就職等に資する施策

4.【認知症の人の意思決定の支援及び権利利益の保護】

認知症の人の意思決定の適切な支援及び権利利益の保護を図るための施策

5.【保健医療サービス及び福祉サービスの提供体制の整備等】

認知症の人がその居住する地域にかかわらず等しくその状況に応じた適切な医療を受けることができるための施策・認知症の人に対し良質かつ適切な保健医療サービス及び福祉サービスを適時にかつ切れ目なく提供するための施策・個々の認知症の人の状況に応じた良質かつ適切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるための施策

6.【相談体制の整備等】

認知症の人又は家族等からの各種の相談に対し、個々の認知症の人の状況又は家族等の状況にそれぞれ配慮しつつ総合的に応ずることができるようにするために必要な体制の整備・認知症の人又は家族等が孤立することがないようにするための施策

7.【研究等の推進等】

認知症の本態解明、予防、診断及び治療並びにリハビリテーション及び介護方法等の基礎研究及び臨床研究、成果の普及等・認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすための社会参加の在り方、他の人々と支え合いながら共生できる社会環境の整備等の調査研究、成果の活用等

8.【認知症の予防等】

希望する者が科学的知見に基づく予防に取り組むことができるようにするための施策・早期発見、早期診断及び早期対応の推進のための施策※その他認知症施策の策定に必要な調査の実施、多様な主体の連携、地方公共団体に対する支援、国際協力

認知症基本法とGPSサービスiTSUMO(いつも)

認知症の症状の一つである「徘徊」は、本人だけでなく家族にとっても大きな不安となります。道に迷ったり、事故に遭ったりする危険性があるため、迅速な対応が不可欠です。

この課題を解決するための一つの有効な手段が、GPSを活用した見守りサービスです。中でも、iTSUMOは、徘徊対策に特化したサービスとして約10年前から提供しています。iTSUMOのGPS端末は、普段履きの靴に取り付けることができるなど、持ち運びが簡単で、利用者の現在地を家族や支援者が把握することができます。

また、iTSUMOのアプリをうまく活用することで、単に位置情報を確認するだけでなく、事前に設定したエリアから外れた場合に通知を送る機能や、履歴情報を確認できる機能なども備えています。これら機能により、利用者の状況を詳細に把握することができ、見守る側の負担を軽減します。

認知症基本法が目指す「共生社会」の実現には、このようなテクノロジーの活用が不可欠です。iTSUMO(いつも)のようなGPSサービスは、当事者の自由な行動を尊重しながら、いざという時のリスクを減らすことができます。これは、認知症の人々の「希望」を支えるための具体的な手段となっています。

認知症と共に生きる社会へ

認知症基本法の施行と、それに伴う様々な技術やサービスの普及は、認知症を取り巻く社会の意識を変えつつあります。

認知症は特別な病気ではなく、誰もがなり得るものとして理解が進んでいます。

少子高齢化の影響もあり、2025年には高齢者の5人に1人が認知症になると言われています。

一方で、認知症基本法ではより具体的なことについては明記されておらず、今後、各自治体などがわが町の実情に即した「事業」として落とし込みを行っていくという段階です。

このコラムでも今後の「動き」についてはお届けしていきたいと思います。

iTSUMO(いつも)のようなGPSサービスは、徘徊という特定の課題を解決するだけでなく、認知症の人々が安心して地域社会で生活するための重要なツールになりえると考えており、今後も、法律が目指す「誰もが生きやすい共生社会」の実現のため、弊社も努力していきたいと思います。

資格:介護福祉士・介護支援専門員・福祉住環境コーディネーター2級

措置時代から介護業界で働き(アラフィフ)、介護保険制度施行後もずっと介護現場に携わってきている。特別養護老人ホーム・有料老人ホーム・グループホーム・通所介護(デイサービス)・小規模多機能型居宅介護・居宅介護支援(ケアプランセンター)・福祉用具貸与での勤務経験を有し、介護事業所の立ち上げに数件参画。

現在は福祉用具の企画コンサルタントとして、新商品の開発などに携わる傍ら、これまでの介護現場の経験をもとに、介護の楽しさややりがいなどを伝えていきたいと考えている。

研修:認知症介護実践者研修・認知症実践介護リーダー研修・認知症対応型サービス事業管理者研修