この9月の連休(15日、16日)に今月12日にオープンしたMySCUE(マイスキュー)の実店舗、「MySCUEイオンスタイル品川シーサイド」に行ってきました。MySCUEイオンスタイル品川シーサイドでは、iTSUMO3を常設展示していただいているのですが、iTSUMO3は認知症老人徘徊感知機器ということもあり、来店されたお客様に説明をするのに、専門的な知識が結構必要とするので、今回は応援スタッフとしての訪問です。

イオンスタイル品川シーサイドに着きました。京浜運河沿いにある落ち着いた雰囲気のおしゃれなイオン、内装もとても綺麗でした。

この2日間、MySCUE(マイスキュー)の店舗の応援とiTSUMO3をできるだけ多くの人に知ってもらえるように頑張ってきます。

MySCUE(マイスキュー)は1階のエスカレーター付近、ロッカーのすぐそば(イオンバイクの前)に位置しております。

無料相談会やセミナーが実施されています

MySCUE(マイスキュー)では、ケアする人をケアするというコンセプトで無料相談会やセミナーを実施しています。

訪問した初日には、「遺言書の書き方」のセミナーが実施されていました。

多くのお客さまが真剣にセミナーを聞いてらっしゃいました。

ご高齢者の方の見守りをするアイテムが多数展示

「MySCUEイオンスタイル品川シーサイド」では、ご高齢者の方の見守りをするアイテムがiTSUMO3の他にも展示されています。

初めて見たのですが、下の写真に映っているポット、これも見守りのアイテムなんです。

このポット、「通信機能」をもった電気ポットだそうで、このポットを毎日使うだけで離れて暮らすお父さん、お母さんの生活をそっと見守りながら、安否確認が可能とのこと。普段の生活レベルで見守りができるという発想の商品で素晴らしいと思いました。

もちろん、iTSUMO3と専用シューズも常設展示していただいております。

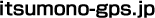

認知症徘徊をGPSで見守るiTSUMO3についてたくさんの方に説明をさせていただきました。

この日は連休の中日ということもあり、300人くらいのお客さまが来店してくださいました。

見守りのアイテムの他にもたくさんのアイテムが展示されています

「MySCUEイオンスタイル品川シーサイド」では、見守りのアイテムだけでなく、食品や飲み物、食器からコミュニケーションロボットまでケアする人をケアするためのアイテムが多く展示されています。

セミナーや無料相談会も実施されているので、介護のケアラーの方で東京近辺にお住いの方やご興味のある方はシニアケアの負担と不安を軽くするために、是非一度訪問して頂ければと思いました。

店舗名:MySCUE イオンスタイル品川シーサイド

展開内容:ケアラー向け商品(電動車いす・健康食品・日用品など)や各種サービス(家事代行や見守りサービスなど)の紹介 セミナーの開催および専門家や介護経験者への相談

店舗ホームページ:https://myscue.com/store/shinagawa