認知症徘徊GPS機器iTSUMOの進化についてお話ししたいと思います。

約10年前、NTTドコモが子供の誘拐防止対策で開発したGPS端末を、徘徊対策で使いたいと提案して生まれたサービスがiTSUMOなのですが、そこから進化がはじまりました。

防塵防水機能と回線が4Gへ

当初は3G回線を使用しており、GPSの精度や防水性能も現在ほどではなかったのです。そして3G回線停波に伴って第2世代 iTSUMO2 へ移行します。

当初は3G回線を使用しており、GPSの精度や防水性能も現在ほどではなかったのです。そして3G回線停波に伴って第2世代 iTSUMO2 へ移行します。

精度のアップ

ここでGPS精度もみちびきを採用することによりアップし、防水防塵性能も世界最高水準にレベルアップしました。

ここでGPS精度もみちびきを採用することによりアップし、防水防塵性能も世界最高水準にレベルアップしました。

精度についてはこちら>

ソフトの改善

そして今回、iTSUMO3をリリースするにあたり、ハードではなくソフト面でのバージョンアップを行っております。

そして今回、iTSUMO3をリリースするにあたり、ハードではなくソフト面でのバージョンアップを行っております。

具体的には、

〇高齢者や機械が苦手な人でも直感的に操作ができる専用アプリを開発。

・まず、初期設定にかかる所要時間を大幅に短縮させ、使用時に操作もワンタップするだけでほしい情報が手に入るようにしています。

・また、これまではできなかった複数人同時ログインを可能に

・1台のGPSにつき見守れる人の数の上限撤廃

・エリア設定可能数の増加など

より個別に設定ができるようにしています。

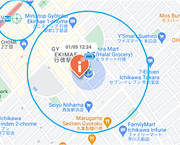

・GPSに振動が少しでも加われば5分に1回そのポイントを地図上に打点していきますので、常に最新の情報が表示される。

・移動経路を履歴として一括表示することで行動の経路を把握することが容易にできるようになっています。

※iTSUMO2でも機能として 振動感知機能を使用すれば通知を送ることはできましたが、そもそも地図上に打点しないので、履歴で確認することが難しかったのです。iTSUMO3はアプリで一括で見れるのが特徴です。iTSUMO2で、高齢者で履歴まで確認してという人はおそらく皆無だったと思います。

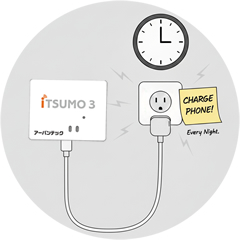

充電池の改善

充電の持ちについてです。iTSUMO2のように必要時だけ稼働ではなく、iTSUMO3では振動があるたびに稼働することで、本来は電池の持ちが悪くなるのですが、省電力仕様を組み込むことで、平均するとこれまでよりも2倍程度の電池もち性能となっています。

充電の持ちについてです。iTSUMO2のように必要時だけ稼働ではなく、iTSUMO3では振動があるたびに稼働することで、本来は電池の持ちが悪くなるのですが、省電力仕様を組み込むことで、平均するとこれまでよりも2倍程度の電池もち性能となっています。

具体的には通常は1週間程度、ほとんど使わなければ1か月以上持ちます。

※電池残量の低下に対しては5段階で通知が届く仕様ですので、充電忘れを防ぐこともできます。

※スリープモードもiTSUMO3から改善され、消費電力を抑制に貢献しています。

充電と電池残量についてはこちら>

このように、iTSUMO2でこれまでできなかったことを全部詰め込んで、使いにくかったところを全部改善したのがiTSUMO3となっています。

正直、iTSUMO2でも便利だなあと思って使っていたのですが、iTSUMO3ができて一度使ってしまうと、決して元には戻れないですね。

さて、この先の開発について少しふれておきます。GPS機器の開発は日進月歩、ものすごい勢いで進んでいます。

次期モデルを開発するとなるともちろん次世代を見越したものになると思っています。

次世代GPSはこうなる(予想)

・電池の高性能化

電池です。現在主流となっている電池は気温差で性能が変わる率が大きいものなので、この点は改善できるものが欲しいですね。

また、発火などの危険性も言われていますので、その点も耐用温度の高いもので安全性の高い電池の開発が進めばよいなあと思っています。

・小型化・軽量化

GPS端末のサイズは電池の大きさによるもので、電池が小型化され、さらに省電力仕様になれば小型化は可能だと考えています。

もっと小型化・軽量化は可能だと思うのですが、それでもシート型くらいまで薄く軽くなるにはまだまだ時間がかかると思います。それまではどう所持してもらうかという悩みは尽きないということです。

・AI+IoT

iTSUMO3では1日当たりの移動履歴を確認することができ、どう行動したのかがわかる仕組みがありますが、将来的にはAIにより徘徊予測や、仮に所持しなくて行方不明となった場合も、この履歴をもとに行先予測を示してくれたり、各種センサーの情報をもとに、認知症の進行とADLレベルの相関関係や行動半径の分析など認知症徘徊についての研究も進むのではないかと予測されます。

・回線(5G/6G)

現在回線は4G(LTE)回線を使用している機器がほとんどなのですが、今後は5Gや6Gのような超高速通信に対応するようになると思われます。通信する情報量は少ないので、現在でもそれほど時間がかかるものではないのですが、よりリアルタイムの情報収集が可能になると思います。また、GPS側にマイクやカメラなどの機能が付き、その情報も付加してより捜索が容易になるそんな時代も予測されます。

最後に

最後に、介護保険の存在ですね。認知症徘徊という社会問題を解決できる可能性がGPSにはあると感じており、これを介護保険でどこまでカバーするのかということだと思います。我々メーカーは何を求められているのか?国からメッセージを発信していただければ、と思っています。

これからも「認知症の当事者と家族が、望む暮らしを継続できる」このことが目標でありゴールであると考えており、実際に使用される方々のご意見も伺いながら開発していきたいと考えています。

資格:介護福祉士・介護支援専門員・福祉住環境コーディネーター2級

措置時代から介護業界で働き(アラフィフ)、介護保険制度施行後もずっと介護現場に携わってきている。特別養護老人ホーム・有料老人ホーム・グループホーム・通所介護(デイサービス)・小規模多機能型居宅介護・居宅介護支援(ケアプランセンター)・福祉用具貸与での勤務経験を有し、介護事業所の立ち上げに数件参画。

現在は福祉用具の企画コンサルタントとして、新商品の開発などに携わる傍ら、これまでの介護現場の経験をもとに、介護の楽しさややりがいなどを伝えていきたいと考えている。

研修:認知症介護実践者研修・認知症実践介護リーダー研修・認知症対応型サービス事業管理者研修

共働き家庭では、仕事中に親を見守ることができないため、突然の外出や徘徊への対応が難しくなります。以下のような問題が起こりやすいです。

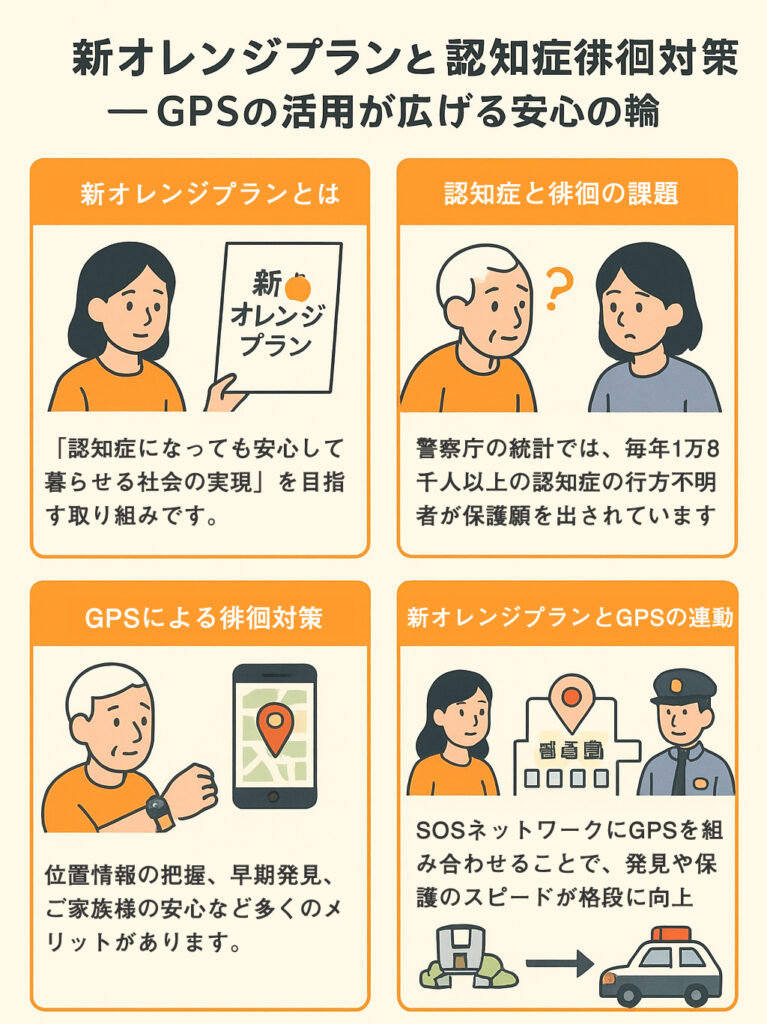

共働き家庭では、仕事中に親を見守ることができないため、突然の外出や徘徊への対応が難しくなります。以下のような問題が起こりやすいです。 認知症見守り用のGPSは、高齢者が持ち歩くことで、家族がスマートフォンなどから簡単に位置情報を確認できる機器のことです。近年は小型化・軽量化が進み、抵抗なく普段履きの靴に設置したり、カバンに入れるなど、持って外出しやすくなりました。

認知症見守り用のGPSは、高齢者が持ち歩くことで、家族がスマートフォンなどから簡単に位置情報を確認できる機器のことです。近年は小型化・軽量化が進み、抵抗なく普段履きの靴に設置したり、カバンに入れるなど、持って外出しやすくなりました。 共働きの家族が認知症徘徊の見守り対策としてGPSを導入すると以下のような有効性に気づくことができます。

共働きの家族が認知症徘徊の見守り対策としてGPSを導入すると以下のような有効性に気づくことができます。 共働きの家族が認知症徘徊の見守り対策としてGPSを選ぶ時は以下のポイントを考慮して選んでみましょう。

共働きの家族が認知症徘徊の見守り対策としてGPSを選ぶ時は以下のポイントを考慮して選んでみましょう。 結構多いのが自転車に取り付ける方です。

結構多いのが自転車に取り付ける方です。 安定のキーホルダーですね。

安定のキーホルダーですね。 お守り袋を普段から身に着けていない方であっても、お守りは大切に扱ってもらえますので、紛失は意外と少ない設置場所です。

お守り袋を普段から身に着けていない方であっても、お守りは大切に扱ってもらえますので、紛失は意外と少ない設置場所です。 お気に入りのかばんがある方は内ポケットなどに忍ばせておくという設置方法です。

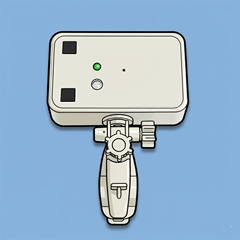

お気に入りのかばんがある方は内ポケットなどに忍ばせておくという設置方法です。 不動の第1位はやはり靴です。それもiTSUMO(いつも)の場合、専用のカバーを用いて普段履きの靴の甲部分に設置しています。

不動の第1位はやはり靴です。それもiTSUMO(いつも)の場合、専用のカバーを用いて普段履きの靴の甲部分に設置しています。

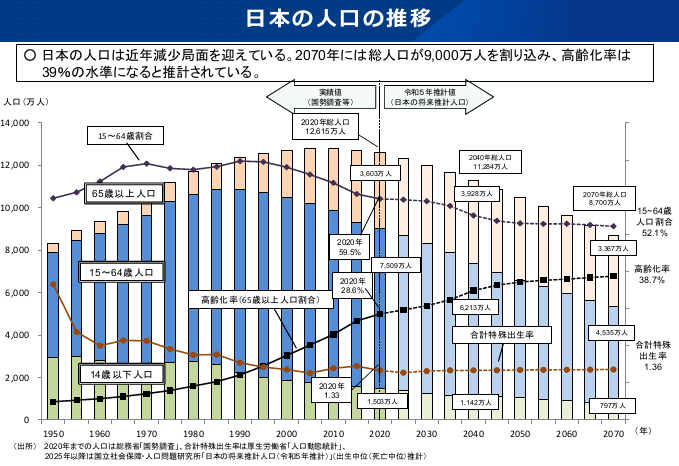

そこで、2070年の日本をイメージしてみましょう。夫婦と子供1人の世帯を基準で考えると夫婦の両親が4人とも健在とすると、そのうち3人は介護が必要な状況ということになります。

そこで、2070年の日本をイメージしてみましょう。夫婦と子供1人の世帯を基準で考えると夫婦の両親が4人とも健在とすると、そのうち3人は介護が必要な状況ということになります。 さて、暗い話はここまでにして、どうすればよいかを考えてみたいと思います。

さて、暗い話はここまでにして、どうすればよいかを考えてみたいと思います。 認知症についてはさらに難しい問題があり、高齢者の28%が認知症になるとの統計もあり、患者数は約1,000万人を超えます。

認知症についてはさらに難しい問題があり、高齢者の28%が認知症になるとの統計もあり、患者数は約1,000万人を超えます。 機器によって防水性能は異なりますが、それ以上の水圧等がかかると内部に水が浸入し、ショートを起こし基盤を破損します。内部を乾燥させれば稀に復活することもあるのですが、一度浸水すると金属がさびてしまい、何か月か後に壊れるということもあります。

機器によって防水性能は異なりますが、それ以上の水圧等がかかると内部に水が浸入し、ショートを起こし基盤を破損します。内部を乾燥させれば稀に復活することもあるのですが、一度浸水すると金属がさびてしまい、何か月か後に壊れるということもあります。 これは靴底に格納するタイプの靴での使用や、ズボンの後ろポケットに入れていてお尻で踏んだり、誤って踏みつけてしまったりすることで、内部の基盤が損傷し物理的に壊れてしまいます。これも稀に完全に割れていないなどで復元し、復活することもあるのですが、いつ壊れてもおかしくない状態です。

これは靴底に格納するタイプの靴での使用や、ズボンの後ろポケットに入れていてお尻で踏んだり、誤って踏みつけてしまったりすることで、内部の基盤が損傷し物理的に壊れてしまいます。これも稀に完全に割れていないなどで復元し、復活することもあるのですが、いつ壊れてもおかしくない状態です。 衝撃についてですが、これは説明不要かと思いますが、スマホも落としたりすると壊れるのと同じです。

衝撃についてですが、これは説明不要かと思いますが、スマホも落としたりすると壊れるのと同じです。 最後に保証温度以外での使用についてですが、これもGPS機器によって保証温度帯は変わるのですが、氷点下10や20から50や60度程度までが保証範囲となっていることが多いです。範囲外で使用すると極端に性能が落ちたり、動かなくなったりする可能性があります。

最後に保証温度以外での使用についてですが、これもGPS機器によって保証温度帯は変わるのですが、氷点下10や20から50や60度程度までが保証範囲となっていることが多いです。範囲外で使用すると極端に性能が落ちたり、動かなくなったりする可能性があります。 故障についてはソフトの故障もあります。

故障についてはソフトの故障もあります。 一番被害が大きなものは、通信キャリアの障害です。最近ではauが数日間通信できないという事案が発生していましたが、同様のことが起これば、GPS機器も位置がわからない状況になります。

一番被害が大きなものは、通信キャリアの障害です。最近ではauが数日間通信できないという事案が発生していましたが、同様のことが起これば、GPS機器も位置がわからない状況になります。 また、太陽フレアという磁気嵐のようなものが地球に届くとGPSの位置が狂うという自然現象もあります。

また、太陽フレアという磁気嵐のようなものが地球に届くとGPSの位置が狂うという自然現象もあります。

掃除や片づけをしなくなり、家の中が散らかるようになった。不要な物を「もったいない」と言って捨てられなくなったり、冷蔵庫に古い食べ物や同じものがいっぱい入っているなど、これは計画的に整理する力や、物の位置を覚える力が低下するために起こる変化になります。

掃除や片づけをしなくなり、家の中が散らかるようになった。不要な物を「もったいない」と言って捨てられなくなったり、冷蔵庫に古い食べ物や同じものがいっぱい入っているなど、これは計画的に整理する力や、物の位置を覚える力が低下するために起こる変化になります。 同じ服をずっと着ていたり、真冬にTシャツ一枚など来ている服に季節感がないかったり、お風呂にはいらなくなったりしてくる。これは着替えるのが面倒くさかったり、手順が思い出せないことが原因で起こる変化になります。

同じ服をずっと着ていたり、真冬にTシャツ一枚など来ている服に季節感がないかったり、お風呂にはいらなくなったりしてくる。これは着替えるのが面倒くさかったり、手順が思い出せないことが原因で起こる変化になります。 火をつけてそのままにして外出をしてしまい、鍋を焦がしてしまうことが多くなったり、料理の手順を間違えることで食事の味がおかしくなったり、毎日同じものを食べている、これは段取りを考える力や注意力が低下することで起こる変化になります。

火をつけてそのままにして外出をしてしまい、鍋を焦がしてしまうことが多くなったり、料理の手順を間違えることで食事の味がおかしくなったり、毎日同じものを食べている、これは段取りを考える力や注意力が低下することで起こる変化になります。 レジでの支払いに多くの時間をかけたり、光熱費や家賃の支払いを忘れたり、訪問販売で買ったものが多くなったりとお金の管理がうまくできなくなってきた。これは小銭の計算ができなくなったりと金銭の管理に対する思考や判断力が低下することで起こる変化になります。

レジでの支払いに多くの時間をかけたり、光熱費や家賃の支払いを忘れたり、訪問販売で買ったものが多くなったりとお金の管理がうまくできなくなってきた。これは小銭の計算ができなくなったりと金銭の管理に対する思考や判断力が低下することで起こる変化になります。 鍵・財布・携帯など何かしらをいつも探していることが多くなった、物を冷蔵庫や引き出しなど、意外な場所にしまってしまうなど、これは記憶のズレにより、行動と場所の対応がうまく取れなくなることで起こる変化になります。

鍵・財布・携帯など何かしらをいつも探していることが多くなった、物を冷蔵庫や引き出しなど、意外な場所にしまってしまうなど、これは記憶のズレにより、行動と場所の対応がうまく取れなくなることで起こる変化になります。 同じ話を何度も繰り返す。昼夜逆転で夜に活動するようになった。外出や人づきあいを避けるようになったなど、他にも認知症の前兆はありますが、上記のようなご家族の変化や普段と違う違和感を早い段階で察知されたら、一度お医者さんにご相談いただき、見守りGPSの導入をご検討されることをおすすめします。

同じ話を何度も繰り返す。昼夜逆転で夜に活動するようになった。外出や人づきあいを避けるようになったなど、他にも認知症の前兆はありますが、上記のようなご家族の変化や普段と違う違和感を早い段階で察知されたら、一度お医者さんにご相談いただき、見守りGPSの導入をご検討されることをおすすめします。

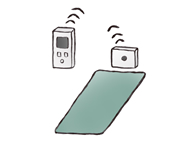

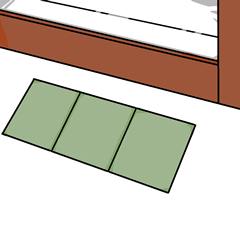

玄関などに設置して外出したことが分かる徘徊感知機器です。敷くだけでOKなので、設置が簡単です。マットを踏むことでセンサーが反応しますので、玄関だけでなく、部屋の出入口に複数設置することで徘徊の動線をピンポイントで見守りできます。逆にいうとマットが敷かれていない別の通路から出入りしてしまったり、避けられることも多く、その場合反応しないので、外出や移動したことが分からないということもあります。また、誰が踏んでも反応してしまう欠点もあります。もちろん、外出した後は追跡できません。設置コストは比較的低めです。

玄関などに設置して外出したことが分かる徘徊感知機器です。敷くだけでOKなので、設置が簡単です。マットを踏むことでセンサーが反応しますので、玄関だけでなく、部屋の出入口に複数設置することで徘徊の動線をピンポイントで見守りできます。逆にいうとマットが敷かれていない別の通路から出入りしてしまったり、避けられることも多く、その場合反応しないので、外出や移動したことが分からないということもあります。また、誰が踏んでも反応してしまう欠点もあります。もちろん、外出した後は追跡できません。設置コストは比較的低めです。 赤外線センサーを出入り口などに設置することで、外出や部屋への出入りを感知します。マットセンサーの様に床に設置しないため、転倒リスクや見た目の違和感が軽減されます。設置場所を考えることで間取りによっては広範囲をカバーすることもできますが、逆に言うと壁や家具に遮られてカバーできる範囲が狭まることもあります。マットカバー同様に外出した後は追跡できません。設置工事が必要な場合があり、導入するのにマットセンサーよりコストがかかることも。

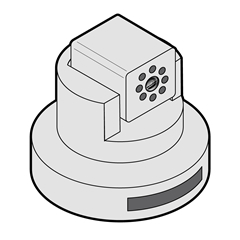

赤外線センサーを出入り口などに設置することで、外出や部屋への出入りを感知します。マットセンサーの様に床に設置しないため、転倒リスクや見た目の違和感が軽減されます。設置場所を考えることで間取りによっては広範囲をカバーすることもできますが、逆に言うと壁や家具に遮られてカバーできる範囲が狭まることもあります。マットカバー同様に外出した後は追跡できません。設置工事が必要な場合があり、導入するのにマットセンサーよりコストがかかることも。 おうちの玄関や部屋に設置することでご高齢者の様子をリアルタイムでスマホなどから見守ることができるだけでなく、動きを検知してスマホなどに通知してくれる機能やカメラを通して話しかけられる声掛け機能を装備した機種もあります。当然ですが、カメラが届かない場所では見守りできないので、住居の複数の部屋にそれぞれ設置する必要がある場合もあります。性能もピンキリで数千円から数万円台と価格帯も幅広なので、注意して購入することをお勧めします。屋内カメラですので外出後の追跡はできません。

おうちの玄関や部屋に設置することでご高齢者の様子をリアルタイムでスマホなどから見守ることができるだけでなく、動きを検知してスマホなどに通知してくれる機能やカメラを通して話しかけられる声掛け機能を装備した機種もあります。当然ですが、カメラが届かない場所では見守りできないので、住居の複数の部屋にそれぞれ設置する必要がある場合もあります。性能もピンキリで数千円から数万円台と価格帯も幅広なので、注意して購入することをお勧めします。屋内カメラですので外出後の追跡はできません。 GPS、Bluetooth、Wi-Fiなどの通信を利用して位置を把握することができる小型の通信機です。ご家族や介護される方が専用アプリを使って、居場所や移動履歴をリアルタイムに確認することができるのですが、認知症の徘徊対策として開発されたものではないので、機能的に徘徊の見守りに向いていないものもあります。Bluetooth、Wi-Fiで通信することもあり、場所によっては電波が届かないこともあります。屋内や地下では検知位置が不正確なことも。見守りカメラのように屋内の現状は分かりません。

GPS、Bluetooth、Wi-Fiなどの通信を利用して位置を把握することができる小型の通信機です。ご家族や介護される方が専用アプリを使って、居場所や移動履歴をリアルタイムに確認することができるのですが、認知症の徘徊対策として開発されたものではないので、機能的に徘徊の見守りに向いていないものもあります。Bluetooth、Wi-Fiで通信することもあり、場所によっては電波が届かないこともあります。屋内や地下では検知位置が不正確なことも。見守りカメラのように屋内の現状は分かりません。 衣類や持ち物に貼り付けるQRコードが印刷されている小さなシールです。徘徊の予防やリアルタイムでの位置情報を知るというよりも道に迷ったり、徘徊して警察などの第三者がQRコードを読み込むことで登録された連絡先や本人情報が表示されるというアイテムです。無料で配布している自治体もあります。貼るだけなので、準備も導入コストも少ないのが嬉しいですが。前述の通り、予防や現状の把握はできないので、他のアイテムと比べると不安な面もあります。

衣類や持ち物に貼り付けるQRコードが印刷されている小さなシールです。徘徊の予防やリアルタイムでの位置情報を知るというよりも道に迷ったり、徘徊して警察などの第三者がQRコードを読み込むことで登録された連絡先や本人情報が表示されるというアイテムです。無料で配布している自治体もあります。貼るだけなので、準備も導入コストも少ないのが嬉しいですが。前述の通り、予防や現状の把握はできないので、他のアイテムと比べると不安な面もあります。 GPS通信を利用してスマホやPCなどからリアルタイムで位置を把握することができる小型の通信機です。認知症の徘徊対策専用に開発されていますので、電池残量通知やブザー鳴動機能といった徘徊対策ならではの機能も実装しています。GPS通信ですので、スマートトラッカーに比べると通信可能範囲も広く、位置精度も正確なことが多いです。また機種によっては自治体の補助が受けられたり、福祉用具レンタル品として介護保険が適用されるものもありますので低コストで福祉用具店のサポートの元、安心して見守り体制構築ができます。

GPS通信を利用してスマホやPCなどからリアルタイムで位置を把握することができる小型の通信機です。認知症の徘徊対策専用に開発されていますので、電池残量通知やブザー鳴動機能といった徘徊対策ならではの機能も実装しています。GPS通信ですので、スマートトラッカーに比べると通信可能範囲も広く、位置精度も正確なことが多いです。また機種によっては自治体の補助が受けられたり、福祉用具レンタル品として介護保険が適用されるものもありますので低コストで福祉用具店のサポートの元、安心して見守り体制構築ができます。 ・位置情報の確認:スマホアプリから親など利用者の居場所を確認できます。

・位置情報の確認:スマホアプリから親など利用者の居場所を確認できます。 1.日常生活の見守り

1.日常生活の見守り ・本人への説明:後々のトラブルを避けるために「お孫さんからのプレゼント」「安心のお守り」など、前向きな理由を説明してGPSを身に付けてもらうことが大切になります。

・本人への説明:後々のトラブルを避けるために「お孫さんからのプレゼント」「安心のお守り」など、前向きな理由を説明してGPSを身に付けてもらうことが大切になります。 ・地元のケアマネージャーさんや民生委員などの協力者を作る。

・地元のケアマネージャーさんや民生委員などの協力者を作る。